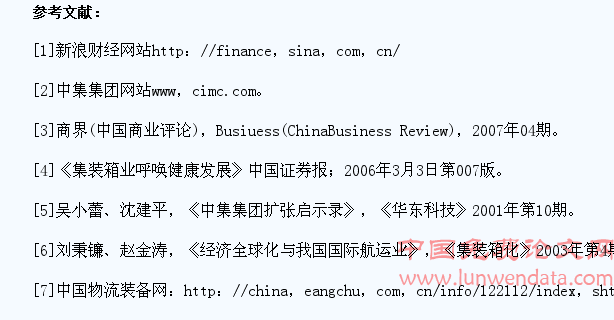

B

1009―964609―0026―03

1中集并购荷兰博格工业企业的背景

假如说海运服务贸易是国际货物贸易的派生贸易的话,那样集装箱制造业即是海运服务贸易的下游行业,航运业的市场波动对集装箱制造业的影响是毋庸置疑的。

1.1海运开放对中国企业的影响。海运市场在八世前已经通过中双边协议形式开放,2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,成为该组织第143个成员,海运市场是服务贸易范围内开放范围最广,最深的一个行业,开放程度已经达到发达国家的水平。这样开放的程度必然给国内航运业及有关行业带来不同程度的影响。从积极方面的影响看:①经济高速增长,国际贸易稳步增加,航运需要增长,这将促进国内航运业的进步。②有益于国内航运业吸引国际资本,进行设施更新和技术改造,提升航运业技术水平。③国际制造业向中国移动,可以促进国内就业。④国内的航运服务下游企业可以直接和参与国际角逐。

但也有消极方面的影响:①市场角逐愈加激烈,国内国际航运企业面临失去部分市场的威胁。②企业管理和服务水平面临挑战。③高级人才的缺失使得人力资源储备不足。

1.2航运服务贸易行业的市场波动。市场的自主性在于,资本会主动流向收益较好的行业,但同时又不会在行业不景气时飞速主动撤出,且因为惯性还会使市场的角逐走向愈加激烈。集装箱航运业的典型周期性进步特点比喻为“心电图”,“集装箱航运业长期不景气,一旦景气时收益离得惊人,可能某一年赚了前几年亏的钱,也会某一年亏了前几年赚的钱。

世界集装箱运输市场自2003~2005年上半年表现为景气上升阶段,海运量维持10%~15%的年增长率,而同期船队扩张速度则仅为8%~10%,供不应求的态势推进集装箱运价稳步攀升;但从2005年下半年开始,尽管运输需要继续维持10%左右的增幅,但船队运力却以13%~16%的速度扩张,供过于求的态势渐渐显现,集装箱运价逐步走低。业内人士称,2006年上半年行业最不景气时,集装箱航运业的价值率低于5%。

集装箱运输业“心电图”式的波动性风险,给集装箱制造业带来冲击。

1.3集装箱制造行业的角逐――2005年分界线。处于航运服务业的下游行业,当航运业务量增长时集装箱的需要量会相应增长,但总体运量不会逐年有规律增长,而且集装箱的用法寿命在十年左右,在使用年限年限内的同等业务量条件下不会有新的需要,除非市场份额的增加。所以集装箱制造企业的“扎堆”必然导致供应求购不平衡的结果。国内2005年全年集装箱累计产量7264.42万立方米、一改连续多年维持较高速增长的态势,出现初次降低,同比降低19.58%。因为海量角逐者的加好友,角逐会进一步加剧,盈利水平降低,暴利年代一去不复返。

2005年上半年,集装箱产业的前景还是相当喜人。连续多年强劲的市场需要,致使了产量的大幅提升。

2005年下半年的集装箱产量为90多万TEU,比上半年的160多万TEU少了将近70万TEU,很多厂家都将生产线改为一班制或缩短工作时间。在几年间获得高速发展、持续上扬的集装箱市场,终于碰到了“天花板”。

2005年末,集装箱产量骤减,价格也相应地大幅回落。=年来对集装箱的强劲需要,近似强弩之末了。中国作为集装箱生产大国,生产了全球将近95%的集装箱,拥有全球90%的集装箱制造设施。各集装箱制造企业纷纷削减干货箱的产量,给这个国际性的产业蒙上了一层阴影。

2002年的全球集装箱产量比周期性低谷期的2001年增加30%,2003年的产量又比’2002年增长40%,2004年的产量大约为300万TEU左右,同比增长率达到25%。这种高速成长给集装箱制造商带来了原材料提供的重压与市场的需要得不到满足等问题。

2003年末,集装箱制造材料国内产量远远难以满足需要。因为很多进口,集装箱生产企业的采购成木也提升了50%。这也使得中国产的20英尺箱的平均出厂价,从2003年末的1400USD上涨到2005年初的2100USD。

40英尺箱的均价从2250USD上涨到3350USD以上,40英尺高箱也从2350USD上涨到3500USD以上。到2005年的第二季度,价格达到最高点。zO英尺箱的最高点价格几乎要比2003年末高70%,达到2350USD。

同时,钢材的价格也上升到最高点,达到每吨700USD左右,而在2003年末,每吨只须400USD。但在2005年末临近之前,这一价格就下滑到了600USD/t左右,与2004年初初次涨价后的价格相近。

原材料成木的减少使得集装箱的造价有所回落。到2005年8月,20英尺箱的出厂价就回落到了2000USD。这一过程还在继续,至2005年第4季度,20英尺箱的价格已低于1800USD。

在此期间,集装箱制造商已建成的有关生产设施使得产量扩大,很多集装箱的用户却又纷纷决定推迟购进,而欧盟对中国的纺织品禁运等贸易问题,也导致中国的出口削减,集装箱的需要量降低。

市场角逐的加剧和价格的下调,使得新造的集装箱库存量在2005年7月攀升到最高点,达到85万TEU,而在2004年几乎没库存。这就需要集装箱市场花好几个月的时间来消化过剩的产量。

很多集装箱的制造企业早在2003年就着手开始他们的拓展计划。因为扩建工程需要一段时间,因此一些企业不能不继续其扩建工程,到今天却骑虎难下。

2003~2004年间,中国有5家新的集装箱企业投入生产。他们带来了超越80万TEU/年的产能,导致全球的集装箱产量提升了30%。

2005年又有3家制造企业进入集装箱市场,年产量新增40万TEUo这使2005年全球干货箱年产量达到了400万TEU左右。

2006年两家小型的集装箱制造公司在越南建成投产,而中国当时很多现有些集装箱工厂则忙于升级改造,集装箱制造业的扩张之风愈演愈烈。

2005年成了一个分界线,可是角逐仍然在继续。中集集团于2003年5月分别在漳州、宁波、深圳和太仓设立了新的生产工厂,但在此后集装箱工厂的建设大潮中,这个全球最大的集装箱制造商却没再建新的工厂。全球第一大的集装箱 制造商一胜狮货柜却有一系列的大动作。

2006年在宁波和惠州打造两家新厂,并与中海集团在锦州打造合资工厂,还对其在大津的一家工厂进行改建。

2003年,胜狮货柜只在青岛投资新建一家集装箱工厂。中海集团也才于最近在连云港与当地的合伙人组建起了集装箱工厂一东方国际集装箱。常州新华昌集团、Hei-lan集团、中国纺织联合公司和马士基等,也纷纷加入到集装箱工厂的建设大军之中。

不断扩大的集装箱过剩产能将会导致价格的畸形并最后致使整个集装箱市场的不稳定。

2中集与荷兰博格工业概况

2.1中国国际海运集装箱股份公司。中集集团初创于1980年1月,刚开始由香港招商局和丹麦宝隆洋行合资组建,是中国最早的集装箱专业生产厂和最早的中外合资企业之一。中集集团于1982年9月22日正式投产,1987年改组为中远、招商局、宝隆洋行的三方合资企业,1993年改组为公众股份公司,1994年在深圳证券交易平台上市,1995年起以集团构造开始运作。集团致力于为现代化交通运输提供装备和服务,主要经营集装箱、道路运输汽车、罐式储运设施、机场设施制造和销售服务。截止2006年底,中集集团总资产229.23亿元、净资产11.17亿元,在国内和国外拥有50余家全资及控股子公司,职员近50000人。

集装箱制造为中集的主营业务,中集集团拥有华南、华东、华北三大地区二十多个生产基地,商品包含干货集装箱、冷藏集装箱及其它各类特种集装箱。中集集团是全球规模最大、品种最齐全的集装箱制造集团,顾客包含全球最知名的船公司和租箱公司,商品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的海陆物流系统。中集集团在集装箱行业确立了世界级地位。

道路运输汽车业务是中集集团现在的重点进步业务,自2002年以来,中集借助其在管理、技术、品牌和规模经营等方面的优势,通过回收兼并和投资建设的方法,整理行业资源,达成规模性扩张,打造起覆盖北美及中国的东北、华北、华东、华中、华南、西北等地区的15个生产基地和以北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、宁波、阜阳等中心城市为主干的具备中集品牌特点的营销服务互联网,形成中美互动、分布合理、互为支持的产业格局和年产12万辆各类专用汽车的生产规模。

罐式储运设施是服务于石油化工、食品饮料行业的专用现代化物流装备,包含罐式集装箱、公路罐式运输车和静态储罐等多系列商品。现在,中集正致力于搭建罐式储运设施的全球化营运平台,以培育新的能力,丰富商品系列,以求塑造出更多在该范围具备全球竞争优势的主流商品。

中集集团的机场设施业务以机场旅客登机桥、全自动航空货物及物流处置系统、智能化立体停车库等为主要商品。中集的登机桥商品已成功进入北美、欧洲、非洲、东南亚的十多个国家和区域。中集还为法国巴黎戴高乐机场生产了全球最大客机A380的登机桥,并且是中国第一家登船桥制造商。

2.2荷兰博格工业有限责任公司。博格Burg Industries B,V,是一家设立于荷兰的私人公司。博格由两位自然人Ceesvander Burg和Petervander Burg兄弟全部持有。

博格工业公司创立于1937年,是欧洲主流的陆路运输装备、罐式集装箱和专用静态储罐的领先提供商之一。有多个驰名品牌,如Burg、Burgers、Hobur、LAG、Eu―rotank、Holvrieka等,其下属的27家企业和分支机构遍布荷兰、比利时、丹麦、芬兰等欧洲六国和南非。截止2006年6月30日,该公司总资产18768,4万欧元,净资产4705.7万欧元。

2006年1~6月公司净收益607.3万欧元。

3中策并购荷兰博格的过程

3.1并购动因:角逐重压&财富最大化。市场经济环境下、企业作为独立的经济主体,所有经济行为都遭到利益动机驱使,并购目的也是为达成其财富最大化,同事角逐重压的驱使也推进企业做强做大。中集也不例外,通过并购可以使企业短期内增强角逐实力。虽然集装箱产业无序扩张的节奏一时很难停止,但放慢扩张的节奏却是维持集装箱产业良性进步的出路之一。企业多样化的进步可以防止角逐之下的劣势,纵有集装箱制造业的波动,仍然可以开发新的经济增长点,这便是中集集团的并购扩张的应有之意。

2006年2月7日,中集与荷兰博格工业公司草签合同,通过与博格的两家股东一同组建的新公司以1.1亿欧元回收博格,拓展业务范围。根据协议,中集集团与CeesvanderBurg和PetervanderBurg合资成立一家新公司,新公司注册资本将为5000万欧元,中集集团拥有75%的股权,为新企业的控股股东。新公司将拥有博格100%的权益。中集集团将通过在香港设立的一家子公司――中集罐式装备投资控股公司来完成该买卖。

3.2并购种类:以合资方法进行的迂回策略回收。中集方面期望通过该买卖,使中集现有商品线扩大到静态储罐、罐式码头设施业务范围;通过技术、专有技术的传输,扩大中集在中国道路运输设施的商品线;在特种罐式集装箱商品范围,将获益于博格在欧洲的产品开发力量及分布于欧洲、南非的练习有素的工人、精良的生产设施与学会博格的商品设计、技术诀窍和专业技能,并拥有博格分布于荷兰、波兰的售后修理堆场设施。

尽管已获得国家发改委审批赞同,却未能得到欧盟方面的“通行证”。

2006年3月,欧盟反垄断机构开始对该买卖展开反垄断调查。欧盟委员会称,欧盟怀疑中集集团在全球罐式集装箱这个细分商品上的市场份额过高,其将展开调查,最早要7月末才能拿出最后的结论。同时,它还声称,耳前市场上只有一家小型的角逐者,而且没任何明显的迹象显示它可以准时、有效地进步起来,并成为中集集团有力的角逐者,这引发了欧洲集装箱市场常见的反垄断忧虑。

于是中集被拒之门外,一场大的并购买卖夭折了,双方被迫于2006年7月20日决定终止买卖。

这是中国在对外并购中遭受反垄断调查的第一块案例。

在将遭受反垄断调查的规范罐箱业务剥离之后,中集仍然推行了对博格的回收。此次推出的新回收策略,一方面避开了法律法规对并购的限制,其次也使回收的程序变得更容易为欧盟委员会所同意。

2006年11月16日,中集集团与荷兰博格公司签署协议,由中集集团下属的全资子公司中集罐式储运装备投资控股公司,通过在比利时新设全资子公司,与博格股东之一彼得一同出资6000万欧元在荷兰注册成立Newco,然后由Newco以1.08亿欧元的价格回收博格100%权益。

其中,中集罐式储运装备投资控股有 限公司出资4800万欧元,占80%的股份,为控股股东;彼得出资1200万欧元,占zO%股权。Newco通过注入资本与相应的筹资安排来支付整体回收价款,从而使博格的道路运输汽车和静态储罐资产及经营业务转入Newco。

但由于过去在上次回收中遭遇欧盟对标准罐箱业务的反垄断调查,此次回收的博格公司剥离了标准罐箱业务,但仍然包含了静态储罐、罐式码头设施等罐式储运设施。因为荷兰是新公司Newco的注册地,而德国则是博格主要的业务发生地,此次买卖不构成关联买卖,因此不需要提交股东大会审议,也不需要欧盟批准。如此的安排为中国企业通过并购走出国门的路径安排与途中的法律法规风险提供了一个标杆式的案例。

3.3并购结果。回收后的新公司董事会由5名成员组成,其中4名来自中集集团,另1名为股东彼得,中集集团董事总经理麦伯良担任董事长。经新公司董事会批准后将委派彼得担任总裁。中集集团2007年6月28日公告,公司间接回收荷兰博格工业公司80%权益的买卖已分别获得中国、德国和荷兰政府有关部门批准。至此,中集集团成功回收荷兰博格公司。

4中集并购荷兰博格的评析和启示

中集集团回收博格是国内ODI的典型案例。伴随顺差不断扩大和过万亿USD的外汇储备,国内将从一个完全的FDI同意国渐渐向ODI输出国转变。而ODI的先行者一般来讲均是一国在某些瓴域有优势的产业。通过如此的扩张方法,不仅能够飞速壮大公司自己,同时也改变了世界集装箱行业的角逐局面;更要紧的是,这种外延式进步模式节省了商品初期的研制本钱,而且可以直接获得成熟的人力资本和新的商品销售互联网。现在,中集集团的汽车业务和集装箱业务已经在美国、英国有生产基地,此次回收博格,中集不只拥有了全球最顶尖的罐式设施技术,而且一次性拥有博格在欧洲5个国家22个生产基地和全部销售互联网,让公司在欧洲市场的布点几乎是一步到位,这对公司全球布局具备尤为重要的策略意义。

第一,中集此次回收荷兰博格是在曾因反垄断缘由而被欧盟拒之门外后的梅开二度。新的并购策略为中国企业通过并购走出国门的路径安排与合理避免途中的法律法规风险提供了一个标杆式的案例。

第二,中集对博格企业的回收不止是打破行业增长瓶烦的一种突围,更是围绕自己核心能力之下的延伸、此次中集回收策略剥离了标准罐箱业务,但仍然将静态储雄、雄式码头设施等雄式储运设施揽入怀中。而罐式储运设施被中集列为继集装箱、半挂车业务之后的第三大产业。

第三,中集的目的是成为世界级的大企业,非常早就提出了“全球化营运体系”,但中集的策略是以中国优势为依托的。中集在北美、欧洲、亚洲等主流市场的策略是大力进步具备比较优势的交通运输商品和服务,并且使整个营运体系符合国际通行的商业运行规则,与全球顾客的营运体系达成有效对接。

体目前对博格的回收中,博格之所以想出让股权,缘由是欧洲本钱高、企业盈利能力降低等原因但博格纳入到中集的全球化体系中,将会提高其竞争优势,这是一个双赢的买卖,也是嫁接优势非常重要的体现。

中集集团通过25年的拼搏,一跃成为世界集装箱行业最响亮品牌,并塑造了干货箱、冷藏箱、登机桥等十大世界“冠军商品”集群。

2002年冷藏箱市场份额全球第一,2004年罐式集装箱市场份额全球第一,2005年登机桥年度订单量全球第一,2006年道路运输汽车产销售量全球第一。这所有得益于其并购的道路。事实上,并购是中集迅速转型并达成飞速发展的捷径,也是世界知名企业一同的迅速成长路径,中集在集装箱范围进军世界第一的过程本身就是一个不断推行回收兼并的过程。

展望将来,低本钱扩张,包含借助回收兼并做大做强,与推进行业整理,是公司一贯的做法。当一个企业在行业中处于绝对领先地位时,行业反过来将会干扰企业的进步,这种影响本身是非常大的风险。这时,有关产业的多样化不止是一种选择,而是一个势必的突破。

5结语

中国的航运市场开放及加入世贸组织,给航运有关行业产生了要紧影响。中国公司应该拥有国际化眼光,中集集团多样化进步给国内企业树立了榜样,他已然成为国际级大企业。但中集仍然没放松脚步,刚刚回收博格一个多月,中集已经着手回收新奥集团旗下的安瑞科控股,安瑞科在储运液化、气化天然气的重压罐箱方面已有深厚积累,恰好弥补中集在回收博格过程中剥离罐箱业务的遗憾。

党的十七大报告指出,加快转变经济进步方法,推进产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的策略任务。要坚持走中国特点新型工业化道路,坚持扩大国内需要尤其是消费需要的方针,促进经济增长由主要依赖投资、出口拉动向依赖消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依赖第二产业带动向依赖1、2、第三产业协同带动转变,由主要依赖增加物质资源消耗向主要依赖科技进步、劳动者素质提升、管理革新转变。进步现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合,促进工业由大变强,振兴装备制造业,淘汰落后生产能力;提高高新技术产业,进步信息、生物、新材料、航空航天、海洋等产业;进步现代服务业,提升服务业比重和水平:加大基础产业基础设施建设,加快进步现代能源产业和综合运输体系。确保商品水平和安全。鼓励进步具备国际竞争优势的大企业集团。0报告给国内下一步经济进步方法指明了新的更高的政策指向。相信中国集装箱制造业在报告的指导下通过行业自律和有序进步,将在世界制造业拥有更多话语权。